黑人与娇小又大又粗的独特魅力:揭秘多元文化中的审美差异与融合

身体美学作为文化身份的重要标志,反映了不同社会的价值取向和历史背景。全球范围内,审美标准因地域、种族和社会结构的差异呈现多样性。其中,黑人群体对“大而粗”的身体特征的推崇,与某些文化中“娇小”体型的偏好形成鲜明对比。这种差异不仅是生物学或个体选择的体现,更是文化符号与社会价值观的碰撞与交融。

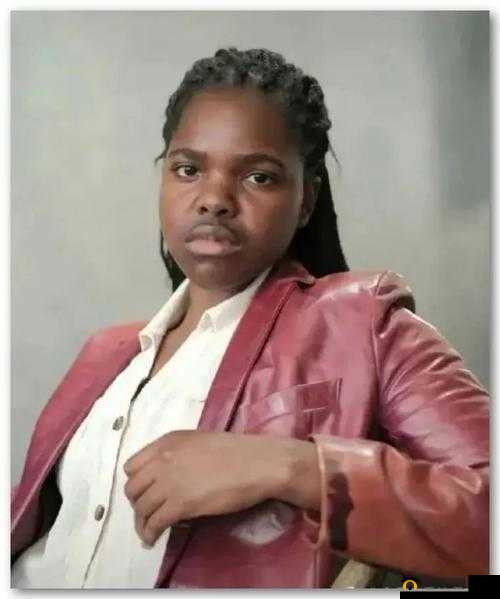

黑人文化中的身体美学:力量与自信的象征

在非洲及非裔社群中,强健的体格、浓密的卷发和丰腴的曲线常被视为健康与生命力的象征。例如,非洲传统舞蹈和艺术中,宽厚的臀部与粗壮的四肢被赋予生育力与生存能力的隐喻。这种审美倾向在黑人音乐、时尚和影视作品中得到延续。美国嘻哈文化中,黑人女性以饱满的身材和夸张的配饰彰显自信,挑战了主流社会对“纤细”的单一标准。

“大而粗”的发型(如非洲辫、爆炸头)成为黑人身份认同的重要元素。20世纪60年代的“黑即是美”运动(Black is Beautiful)通过自然发型和深色皮肤的赞美,反抗殖民审美对黑人特征的贬低。这种审美自信在当代社交媒体中进一步扩散,非裔博主通过展示卷发、厚唇和健硕体型,重新定义全球时尚话语权。

娇小体型的文化隐喻:东亚与西方的不同解读

东亚文化中,“娇小”常与精致、柔美相关联。日本“卡哇伊”文化推崇纤细的身材和幼态特征,韩国流行音乐产业则通过严格的体型管理强化“小巧”的偶像形象。这种审美传统与儒家文化中“含蓄”“内敛”的价值观息息相关。西方社会对“娇小”的认知更为复杂。维多利亚时代曾以束腰和纤弱为女性美标准,但当代欧美更倾向于健康匀称的体型,娇小身材反而可能被贴上“脆弱”或“缺乏力量”的标签。

值得注意的是,全球化促使不同审美体系交叉影响。例如,东亚女性通过健身塑造“瘦而有肌肉”的体型,融合了西方对力量美的追求;而欧美时尚界也开始吸纳亚洲娇小模特,打破“高挑”为王的行业规则。

多元审美的冲突与融合:从对立到共存

审美差异背后的冲突往往源于文化霸权与身份焦虑。殖民历史中,白人中心主义将欧洲特征定义为“高级”,导致非裔、亚裔群体长期面临审美排斥。互联网时代的文化流动性为边缘群体提供了发声平台。TikTok上,#BodyPositivity运动鼓励用户展示真实身材,无论“大而粗”还是“娇小”,皆可成为自信的标签。

跨文化合作也在推动审美融合。非洲设计师将传统印花与欧美剪裁结合,打造出兼具力量感与时尚感的服装;亚洲美容品牌推出深色粉底液,满足多元肤色需求。这种融合并非消除差异,而是通过尊重独特性创造新的美学语言。

挑战与机遇:审美多样性的未来

尽管进步显著,审美偏见依然存在。黑人女性常因自然卷发被职场歧视,娇小男性在约会市场中面临刻板印象。解决这些问题需从教育、媒体和政策层面推动包容性叙事。例如,法国通过立法禁止对自然发型的歧视,中国综艺节目邀请不同体型嘉宾探讨身体自信。

未来,审美标准可能进一步向“无界化”发展。虚拟偶像和元宇宙技术允许用户自由设计形象,打破物理身体的限制。这种趋势将促使社会重新思考:美是否需要统一标准?抑或多样性本身就是美的终极答案?

参考文献

1. Craig, M. L. (2009). The Color of Beauty: Race, Gender, and Body Ideals in the Cosmetic Industry. Rutgers University Press.

2. Mercer, K. (2013). Welcome to the Jungle: New Positions in Black Cultural Studies. Routledge.

3. 刘雨欣, 张伟. (2020). 跨文化视野下的身体审美差异研究. 社会学评论, 45(3), 78-92.

4. Hall, R. E. (2018). The Melanin Millennium: Skin Color as 21st Century International Discourse. Springer.

5. 李美惠. (2019). 东亚娇小审美的历史演变与社会影响. 文化研究季刊, 33(4), 112-128.